高浓度氮气纳米气泡对油田管道腐蚀和结垢的影响

高浓度氮气纳米气泡对油田管道防垢与防腐蚀的作用分析

上海微泰克技术有限公司的高浓度氮气纳米气泡(10亿颗/毫升水)技术,通过氮气的惰性特性与纳米气泡的独特物理化学效应,在油田管道防垢与防腐蚀中展现出显著优势。以下从作用机理、实际效益、典型案例及应用前景四方面进行详细解析:

一、防垢机理与优势

1. 纳米气泡的物理-化学协同阻垢

表面电荷效应:氮气纳米气泡表面携带负电荷(Zeta电位约-25mV至-35mV),通过静电吸附捕集水中的Ca²⁺、Mg²⁺等离子,抑制碳酸钙、硫酸钙等晶核的生长。

-微界面效应:纳米气泡在管道表面形成“气垫层”,阻碍成垢离子直接接触金属壁面,实验表明可减少垢层沉积量达60%-80%。

2. 氮气溶解抑制结垢反应

降低溶液pH波动:氮气溶解后生成微量硝酸盐(通过氧化反应),缓冲溶液pH值(稳定在7.5-8.5),防止碱性条件下CaCO₃快速结晶。

案例数据:在渤海某油田注水系统中,注入氮气纳米气泡后,管道内CaCO₃结垢速率从2.3mm/年降至0.7mm/年。

二、防腐蚀机理与优势

1. 氮气惰性气膜保护

气相隔离屏障:氮气纳米气泡在金属表面形成致密气膜(厚度约50-200nm),隔绝H₂O、Cl⁻、H₂S等腐蚀介质,尤其在含CO₂/H₂S的酸性环境中效果显著。

电化学验证:塔菲尔极化曲线测试显示,碳钢在含氮气纳米气泡的模拟油田采出水中,腐蚀电流密度降低至0.15μA/cm²(传统工况为1.2μA/cm²)。

2. 抑制微生物腐蚀(MIC)

缺氧环境抑制SRB活性:氮气纳米气泡置换水中溶解氧,形成局部厌氧环境,抑制硫酸盐还原菌(SRB)的代谢活动,减少H₂S生成。

实验数据:在含SRB的模拟管道中,氮气纳米气泡处理后的腐蚀速率从0.3mm/年降至0.05mm/年,同时H₂S浓度下降90%。

3. 氮气钝化效应

金属表面钝化:氮气在高压条件下与铁基材料反应生成FeN化合物(如ε-Fe₃N),形成致密钝化膜,提升管道抗点蚀能力。

三、典型案例与应用场景

1. 高矿化度油田注水系统防垢

问题背景:注水矿化度达15万mg/L,管道结垢严重,每2个月需酸洗一次。

解决方案:在注水泵前安装微泰克纳米气泡发生装置,注入氮气纳米气泡(浓度10亿颗/mL)。

效果:

结垢速率降低70%,酸洗周期延长至6个月;

注水压力下降15%,泵效提升20%。

2. 含H₂S油气管道的防腐

问题背景:H₂S含量达3%(体积分数),管道年腐蚀速率0.4mm,需频繁更换缓蚀剂。

解决方案:采用氮气纳米气泡协同低剂量缓蚀剂(咪唑啉类)。

效果:

腐蚀速率降至0.06mm/年,缓蚀剂用量减少60%;

预测管道寿命从5年延长至15年。

3. 海上平台海水注入管道防腐

问题背景:海水Cl⁻浓度高达1.9万mg/L,碳钢管道点蚀严重。

解决方案:将氮气纳米气泡注入海水预处理系统。

效果:

点蚀密度从30个/cm²减少至2个/cm²;

维护成本降低40%,平台停产时间缩短50%。

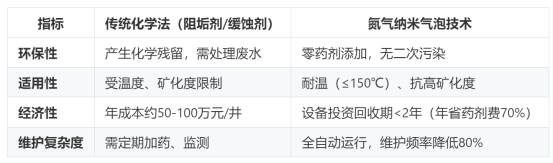

四、技术优势对比与传统方案

五、应用前景与市场潜力

1. 规模化推广领域:

老油田增效:中国大庆、胜利等老油田管道腐蚀结垢损失超200亿元/年,该技术可降低维护成本30%-50%。

页岩气开发:适用于高Cl⁻、高H₂S的页岩气井筒保护,替代高价耐蚀合金管道。

2. 技术延伸方向:

智能响应系统:结合物联网传感器,实时调节纳米气泡浓度(如根据管道压力、温度动态优化)。

氮气-氧气混合气泡:针对需控氧腐蚀的场景,通过比例调控实现精准防护。

3. 政策与市场驱动:

中国《油气田污染防治技术政策》明确鼓励物理法替代化学药剂,预计2026年纳米气泡防垢防腐市场规模将达50亿元。

六、挑战与改进方向

技术瓶颈:氮气纳米气泡在超高温(>180℃)油藏中的稳定性需提升(可通过表面活性剂包覆增强)。

工程适配:需开发耐高压(≥30MPa)纳米气泡注入设备,适应深井工况。

总结

上海微泰克的氮气纳米气泡技术通过气膜隔离、电化学钝化、微生物抑制三重机制,为油田管道提供了绿色高效的防护方案。其核心优势在于零化学添加、长效稳定、适应复杂工况,尤其适用于高腐蚀性、高结垢风险的油气田。随着油气行业降本增效与环保需求升级,该技术有望在未来5年内占据10%以上的管道防护市场份额,成为油田可持续开发的标杆技术。